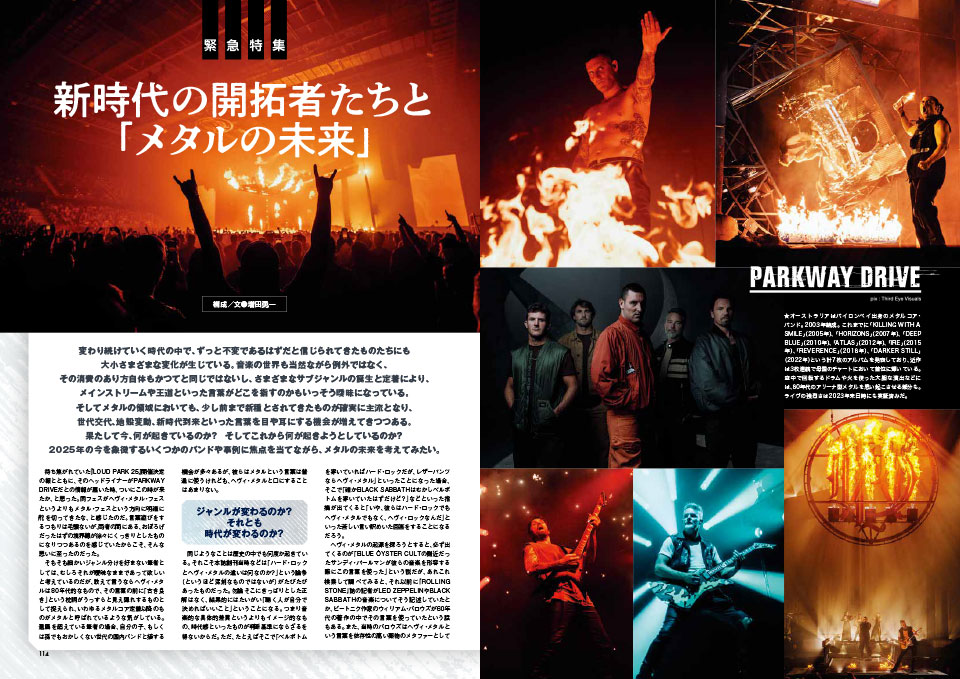

緊急特集:新時代の開拓者たちと「メタルの未来」

構成/文●増田勇一

待ち焦がれていた『LOUD PARK 25』開催決定の報とともに、そのヘッドライナーがPARKWAY DRIVEだとの情報が届いた時、ついにこの時が来たか、と思った。同フェスがヘヴィ・メタル・フェスというよりもメタル・フェスという方向に明確に舵を切ってきたな、と感じたのだ。言葉遊びをするつもりは毛頭ないが、両者の間にある、おぼろげだったはずの境界線が徐々にくっきりとしたものになりつつあるのを感じていたからこそ、そんな思いに至ったのだった。 そもそも細かいジャンル分けを好まない筆者としては、むしろそれが曖昧なままであって欲しいと考えているのだが、敢えて言うならヘヴィ・メタルは80年代的なもので、その言葉の前に「古き良き」という枕詞がうっすらと見え隠れするものとして捉えられ、いわゆるメタルコア定着以降のものがメタルと呼ばれているような気がしている。還暦を超えている筆者の場合、自分の子、もしくは孫でもおかしくない世代の国内バンドと接する機会が多々あるが、彼らはメタルという言葉は普通に使うけれども、ヘヴィ・メタルと口にすることはあまりない。

ジャンルが変わるのか?

それとも時代が変わるのか?

同じようなことは歴史の中でも何度か起きている。それこそ本誌創刊当時などは「ハード・ロックとヘヴィ・メタルの違いは何なのか?」という論争(というほど深刻なものではないが)がたびたびあったものだった。勿論そこにきっぱりとした正解はなく、結果的にはたいがい「聴く人が自分で決めればいいこと」ということになる。つまり音楽的な具体的差異というよりもイメージ的なもの、時代感といったものが判断基準にならざるを得ないからだ。ただ、たとえばそこで「ベルボトムを穿いていればハード・ロックだが、レザーパンツならヘヴィ・メタル」といったことになった場合、そこで「確かBLACK SABBATHはむかしベルボトムを穿いていたはずだけど?」などといった指摘が出てくると「いや、彼らはハード・ロックでもヘヴィ・メタルでもなく、ヘヴィ・ロックなんだ」といった苦しい言い訳めいた回答をすることになるだろう。

ヘヴィ・メタルの起源を探ろうとすると、必ず出てくるのが「BLUE ÖYSTER CULTの側近だったサンディ・パールマンが彼らの音楽を形容する際にこの言葉を使った」という説だが、あれこれ検索して調べてみると、それ以前に『ROLLING STONE』誌の記者がLED ZEPPELINやBLACK SABBATHの音楽についてそう記述していたとか、ビートニク作家のウィリアム・バロウズが60年代の著作の中でその言葉を使っていたという話もある。また、当時のバロウズはヘヴィ・メタルという言葉を依存性の高い薬物のメタファーとして使っていたのだという。ただ、これはあまり関係ないだろう。確かにヘヴィ・メタルは一度嵌まり込むと抜け出しにくい音楽ではあるはずだが、中毒性が高いからそう呼ばれるようになった、とは考えにくい。

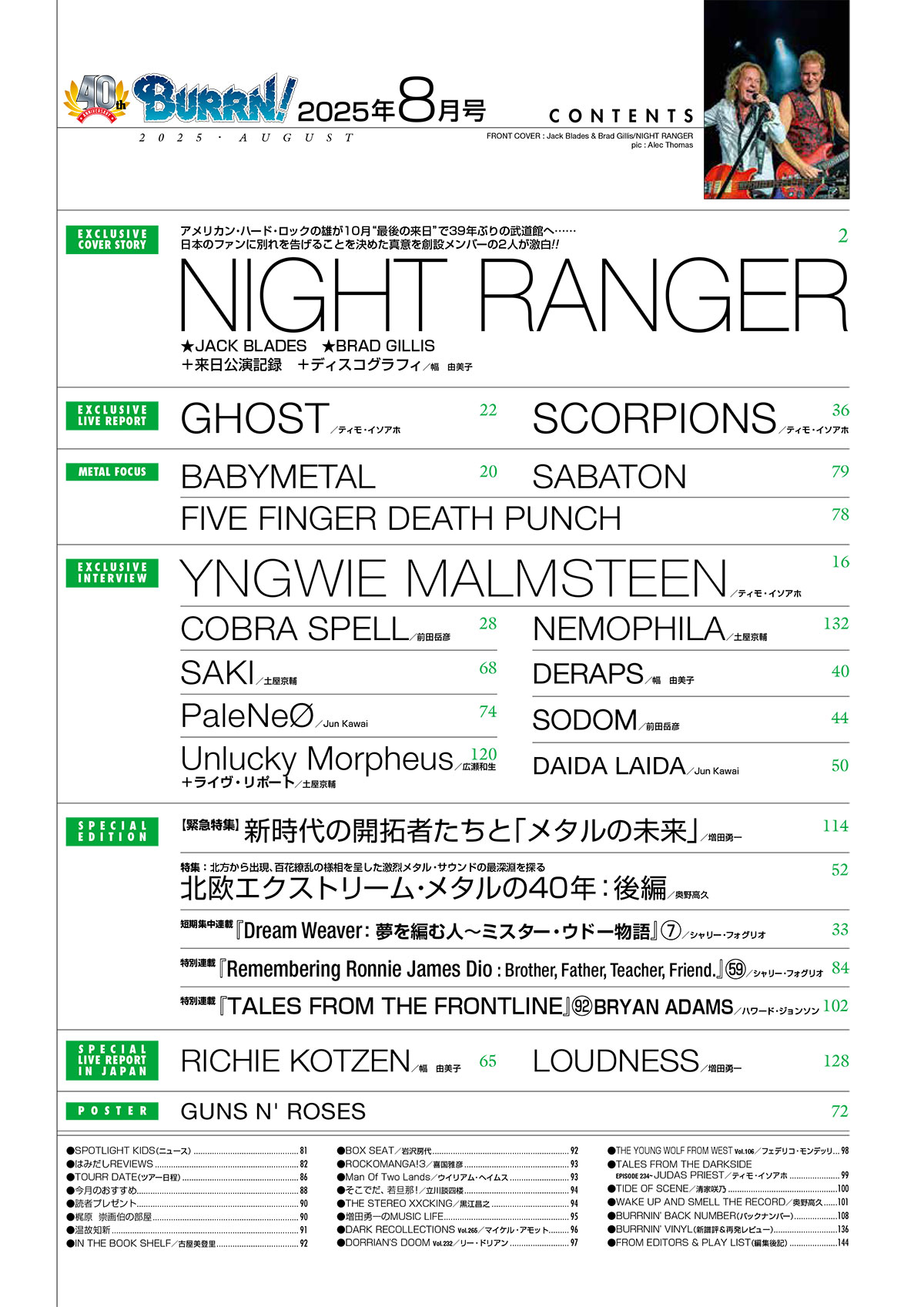

THE WORLD'S HEAVIEST HEAVY METAL MAGAZINE

BURRN! 2025年8月号

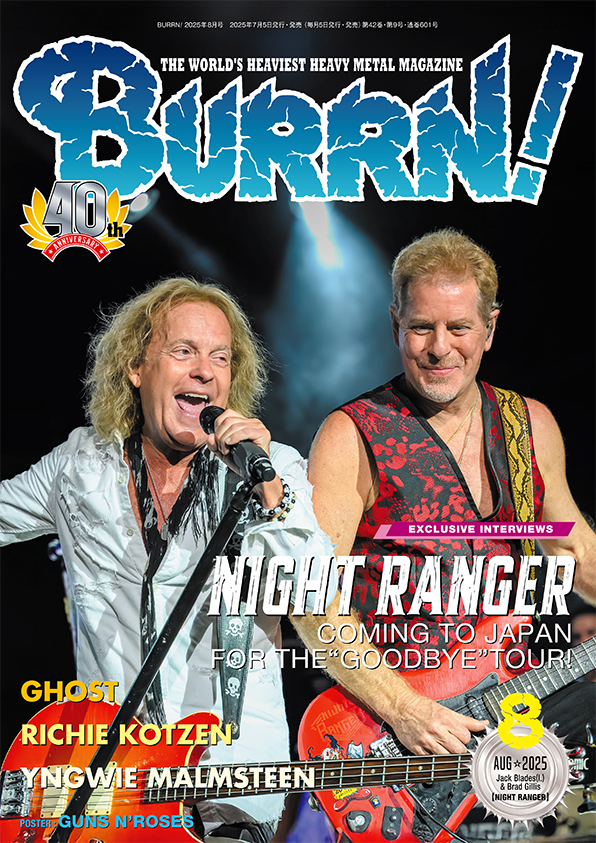

●巻頭大特集:NIGHT RANGER

アメリカン・ハード・ロックの雄、10月“最後の来日”への想いをメンバー激白!

●独占インタビュー:イングヴェイ・マルムスティーン/COBRA SPELL/SAKI/Unlucky Morpheus 他

●海外ライヴ・リポート:GHOST/SCORPIONS

●メタル・フォーカス:BABYMETAL/SABATON他

●ライヴin Japan:リッチー・コッツェン/LOUDNESS

●特別企画:新時代の開拓者と「メタルの未来」

●ポスター:GUNS N’ ROSES in JAPAN

BURRN! 2025年8月号

A4判/144頁/定価1,200円(税込)/2025年7月4日発売